Im dritten und letzten Teil des Prologs in die Ogelbaugeschichte Göttingens führt uns Arne zur Nieden zu den Schülern von Paul Ott.

Nachdem wir in der letzten Folge dieser Reihe die Göttinger Orgelbaugeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und in der Nachkriegszeit den orgelbaugeschichtlich sehr wichtigen und auch sehr produktiven Paul Ott betrachtet haben, ist es nun Zeit, sich der Schülergeneration Otts zu widmen. Denn, wie so oft, hat hier ein großer Name weitere große Namen hervorgebracht. Drei Orgelbauer, die nach ihrer Lehre eine eigene Wertstatt eröffneten, sollen hier erwähnt werden.

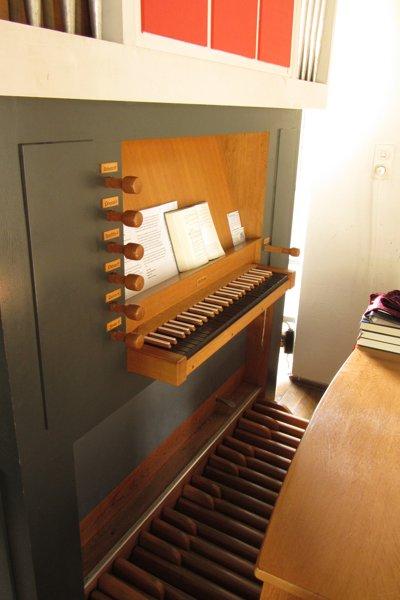

Beginnen wir mit Albrecht Frerichs, dessen noch in der Werkstatt Ott entstandenes Meisterstück wir in der Kapelle des alten Stadtfriedhofs finden. Er setzte unter der Schülergeneration die Ottsche Tradition am konsequentesten fort und baute vor allem kleinere solide Dorforgeln, z.B. in Bremke, Benniehausen, Waake, Lemshausen, Landolfshausen und Friedland. Oft verwendete er dabei auch Register der romantischen Vorgängerorgeln weiter. Eine seiner größten Orgeln finden wir aber in Göttingen in der Corvinuskirche im Ostviertel. Das dortige zweimanualige Instrument führte beim abschnittsweisen Bau zwischen 1972 und 1977 zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Frerichs und dem damaligen Organisten (und ehemaligen Johanniskantor) Ludwig Doormann über die Intonation, also die Klangeigenschaften, sodass mit dem überregional angesehenen Orgelkenner Hans Klotz eine weitere Größe der „Orgelbewegung“ nach Göttingen gerufen wurde. Davon wird aber an anderer Stelle zu berichten sein.

Eine kleine Bemerkung am Rande: Auf den ersten Blick sind Orgeln von Albecht Frerichs von denen seines Lehrmeisters Ott oft schwer zu unterscheiden, da Frerichs für Ott die Schildchen für die Registerbezeichnungen schrieb. Die Werkstatt wurde um 1998 aus Altersgründen geschlossen.

Das Wirken Rudolf Jankes als Schüler Paul Otts ist wesentlich umfangreicher und überregionaler. Nach einer Zwischenstation als Zungenpfeifenbauer in Veckerhagen (Weser) und einer ersten Werkstatt in Gertenbach bei Witzenhausen, zog er mit dieser 1963 nach Bovenden. Das Werkverzeichnis führt zwischen 1958 und 2004 ganze 120 Orgelneubauten und weitere 38 Restaurierungen oder Umbauten. Das Stammgebiet Jankes war bis auf wenige Ausnahmen das Bundesland Niedersachsen, dies aber in einer Ausdehnung von Borkum bis Hann. Münden. Vor allem in den 70er und 80er Jahren wurden einige Instrumente in die Vereinigten Staaten geliefert. Das größte und vielleicht auch berühmteste Werk ist die Orgel in der Bückeburger Stadtkirche mit 47 Registern auf drei Manualen und Pedal.

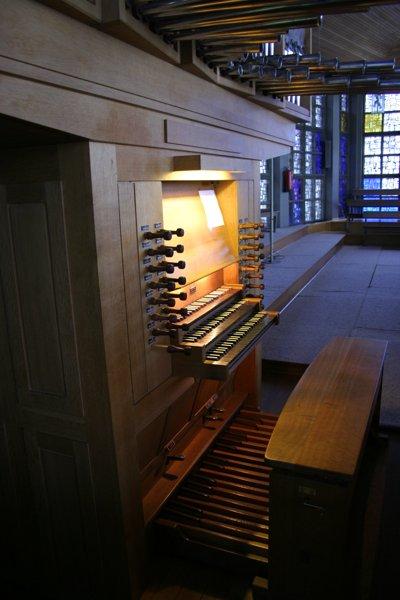

Janke kehrte sich stärker als Frerichs von den Prinzipien des Lehrmeisters ab. So zeichnen sich seine Orgeln fast ausnahmslos durch vollmechanische Trakturen, also die Verbindungen von Taste und Registerzug zu den Pfeifen, aus – bei Ott hielt schon ab den 1960er-Jahren die Elektrik wieder Einzug. Die Gehäuse der Neubauten sind meist schlicht aus unbehandeltem Eichenholz gebaut und nehmen dabei die konstruktiven Formen der Orgel wie barocke Instrumente auf, übersetzen diese aber in eine moderne Formensprache. Klanglich sind Jankes Orgeln immer noch durch und durch neobarock, dabei aber – und hier liegt vielleicht der größte Unterschied zu Ott – nicht durch die Ideologie der Orgelbewegung überformt, sondern auf einen runden und warmen Gesamtklang ausgerichtet. Dass diese Bauprinzipien sehr gut waren, zeigt sich daran, dass mir keine Janke-Orgel bekannt ist, die aus ästhetischen Gründen verändert oder ersetzt wurde. Wenn ich sonntags in der Stephanuskirche hier in Göttingen spielen darf, kann ich die Qualität sogar „am eigenen Leib“ erfahren.

In Göttinger Kirchen ist Rudolf Janke sehr präsent. Neubauten stehen, wie schon erwähnt, in der Stephanuskirche, der Kreuzkirche, der Christophoruskirche, der neuen Baptistenkirche in der Bürgerstraße sowie in Grone in einem Altersheim. Außerdem überarbeitete und erweiterte Janke die Orgeln in der Johanniskirche, der Albanikirche, der Corvinuskirche, der Petrikirche in Weende sowie der Klosterkirche Nikolausberg.

2010 wurde die bis dahin als GmbH geführte Werkstatt in Bovenden aufgelöst. Seitdem arbeitet Rudolf Janke nur noch in kleinem Rahmen. Sein Sohn, Rainer Janke ist ebenfalls Orgelbauer und als sehr angesehener Intonateur bei der Orgelbaufirma Späth in March (Breisgau) tätig.

Der berühmteste Spross der Werkstatt Ott ist aber zweifellos Jürgen Ahrend. 1930 wurde er in Treuenhagen in eine von der Singbewegung geprägte Familie geboren und lernte ab 1945 bei Paul Ott das Handwerk des Orgelbauers. In dieser Zeit kam er mit den bedeutenden Barockorgeln u.a. von Arp Schnitger – oftmals als Stradivari der Orgelbauer bezeichnet – in Kontakt. Mit seinem Werkstattkollegen Gerhard Brunzema gründete er 1954 eine eigene Werkstatt, für die als Standort Leer in Ostfriesland gewählt wurde. In dieser Gegend gibt es eine große Zahl an erhaltenen historischen Orgeln aus Renaissance und Barock. Als zweiten Auftrag bekam der junge Betrieb den Auftrag zur Restaurierung der Orgel von Jost Sieburg in Westerhusen – hier schließt sich der Kreis zum ersten Teil der Göttinger Orgelbaugeschichte. Ahrend und Brunzema gingen bei dieser Arbeit anders vor als Paul Ott: Sie veränderten so wenig wie möglich am historischen Material und rekonstruierten die Orgel möglichst genau auf ihren Originalzustand von 1640, einschließlich der historischen mitteltönigen Stimmung. Gerade dieser letzte Schritt war für die damalige Zeit revolutionär.

Die Qualität der Arbeiten der Werkstatt, die Jürgen Ahrend ab 1971 allein ohne Gerhard Brunzema betrieb, trugen schnell zu einem hervorragenden Ruf bei, so dass Aufträge für Neubauten und vor allem auch Restaurierungen von wertvollen Barockorgeln zuerst in Norddeutschland und den Niederlanden, später weltweit folgten. Zu den berühmtesten von Ahrend restaurierten Instrumenten gehören unter anderem die Orgeln von Arp Schnitger in Norden, Stade, Hamburg St. Jakobi und der Martinikerk in Groningen, die gotische Orgel von 1457 in Rysum in Ostfriesland, die Ebert-Orgel von 1561 in der Innsbrucker Hofkirche und die Wagner-Orgel im Dom zu Trondheim, sowie viele weitere große und kleine Instrumente von Weltrang. Auch bei den Neubauten bekam man schon früh repräsentative Aufträge, zum Beispiel für die Rekonstruktion einer Renaissance-Orgel in der Oude Kerk in Amsterdam oder der Orgel der Martinikirche in Bremen. Später kamen auch hier Aufträge aus aller Welt (Frankreich, Großbritannien, Italien, USA, Australien, Japan), und sogar im Deutschen Museum in München steht eine Ahrend-Orgel, die ich sogar vor vielen Jahren schon einmal spielen durfte. In seiner Heimatstadt Göttingen findet sich keine seiner Orgeln, aber in Duderstadt steht in St. Servatius ein prächtiges Instrument mit 28 Registern.

Im Gegensatz zu Rudolf Janke hat sich Jürgen Ahrend von Anfang an noch dichter an die historischen Orgeln und ihre Bauprinzipien gehalten. Das macht die Instrumente zwar einerseits wieder zu einem gewissen Grad kompromisslos und „radikal“, hebt sie aber handwerklich und qualitativ auf das höchste Niveau, das bisher im Orgelbau erreicht worden ist. Ahrends Sohn Hendrik führt die Werkstatt in Leer seit 2005 mit anhaltendem Erfolg weiter.

Ich denke, es ist nicht übertrieben, wenn man Göttingen im 20. Jahrhundert als eines der wichtigsten Zentren des Orgelbaus bezeichnet. Und es war nicht nur die Werkstatt Ott und die ihrer hier genannten Schüler, die dazu beitrugen. Soweit mir bekannt, müsste es um 1990 in der Stadt und nächsten Umgebung sechs Orgelbauwerkstätten gegeben haben: Paul bzw. Dieter Ott, Rudolf Janke (Bovenden), Albrecht Frerichs, Ingo Kötter, als Pfeifenbauer die Firma Giesecke sowie die Firma Hofbauer als Drehorgelbauer, die früher aber auch Kleinorgeln und Positive herstellte.

Davon ist heute, 30 Jahre später, wenig übrig. Dieter Ott starb 2010, womit auch der Betrieb erlosch, Rudolf Janke ist (mit fast 90 Jahren!) nur noch selten zu Reparaturen und Stimmungen unterwegs, die Firma Giesecke musste 2012 endgültig Insolvenz anmelden und wurde daraufhin aufgelöst, Albrecht Frerichs hat seinen Betrieb schon 1998 eingestellt. So bleiben noch der Drehorgelbauer Hofbauer im Rosdorfer Weg und Ingo Kötter, mittlerweile in Waake ansässig, der als Ein-Mann-Betrieb für alle anfallenden kleineren Arbeiten im Landkreis herangezogen wird, aber auch schon lange keine neue Orgel mehr gebaut hat.

Orgelbau gibt es also in Göttingen fast nicht mehr. Sind wir trotzdem eine Orgelstadt? Ich denke schon, denn die Instrumente, die in Kirchen, aber auch einigen eher unbekannten Stellen stehen, sind so viel und vielfältig, dass diese Bezeichnung zutrifft. Und diese Orgeln möcht ich Ihnen nun in den nächsten Beiträgen jeweils genauer vorstellen.

Lesetipp:

Wikipedia-Artikel über Rudolf Janke mit vollständigem Werkverzeichnis:

https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Janke

NDR-Beitrag zu Jürgen Ahrends 90. Geburtstag – der hörenswerte Radiobeitrag ist leider nicht mehr abrufbar:

https://www.ndr.de/ndrkultur/epg/Der-Orgelbauer-Juergen-Ahrend-wird-90,sendung1026518.html