Bullerjahn: Dieser Name ziert heute die Gaststätte im Kellergeschoss des Alten Rathauses, der früher „Ratskeller“ hieß. Warum? In diesem Ratskeller gab es eine alte studentische Tradition. Dort trafen sich freitags Verbindungsstudenten, die, je später der Abend, umso lauter das sogenannte Bullerjahn-Lied sangen, begleitet von der fünfköpfigen Ratskeller-Kapelle. In der neuen Ausgabe der «Musikgeschichte(n) aus Göttingen» geht Michael Schäfer der Bullerjahn-Geschichte nach.

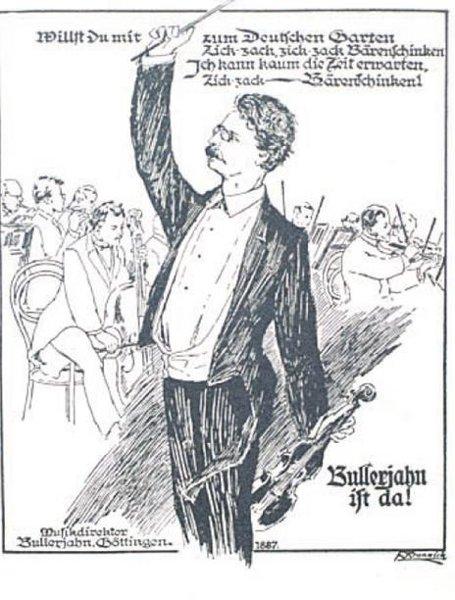

Bullerjahn: Dieser Name ziert heute die Gaststätte im Kellergeschoss des Alten Rathauses, der früher „Ratskeller“ hieß. Warum? In diesem Ratskeller gab es eine alte studentische Tradition. Dort trafen sich freitags Verbindungsstudenten, die, je später der Abend, umso lauter das sogenannte Bullerjahn-Lied sangen, begleitet von der fünfköpfigen Ratskeller-Kapelle. Noch in den 1960er-Jahren quollen sie in wahren Horden glasigen Blickes aus dem Ratskeller, um dann den Platz um das damals noch zentral platzierte Gänseliesel zu okkupieren und dort weiter zu grölen. Mit einiger Mühe konnte man die Namen „Bullerjahn“ und „Meyer“ verstehen. Es gab noch weitere Lieder in diesem feuchtfröhlichen Ritual, etwa das Lied vom „schönen Meyer“, „He, wo ist der Bullerjahn?“ oder „Willst du mit zum Deutschen Garten?“

In dem Lied, das „ungezählte bierfeuchte Kehlen … zu vorgerückter Stunde gebrüllt haben“ – so Walter Nissen und Waldemar Röhrbein in dem Buch „Göttingen so wie es war“ (1975) – ging es um den Konkurrenzkampf zweier Göttinger Dirigenten Ende der 1880er-Jahre.

Rudolf Bullerjahn war der 1886 als Nachfolger des verstorbenen August Ferdinand Schmacht zum Göttinger Stadtmusikus ernannte Musiker, der die Städtische Kapelle leitete. Sein Kontrahent war „der schöne Meyer“, Leiter der Militärkapelle des in Göttingen stationierten 2. Kurhessischen Infanterieregiments Nr. 82. Zu dieser Konkurrenz muss man wissen, dass die Städtische Kapelle sich selbst finanzieren musste und auf Einnahmen aus Unterhaltungskonzerten angewiesen war. „Im Konkurrenzkampf zwischen beiden Kapellmeistern wurden in den Unterhaltungskonzerten von Bullerjahn eigene Kompositionen angeboten, von Meyer mancherlei Mätzchen in die Darbietungen eingebaut, um das Publikum zum Mitmachen zu animieren“, wie Nissen und Röhrbein berichten. Meyer hatte obendrein listigerweise die Zeit zwischen Schmachts Tod und dem Dienstantritt Bullerjahns für zahlreiche schmissige Unterhaltungskonzerte genutzt und das Renommée seiner Kapelle damit gesteigert. Außerdem veranstaltete er auch unentgeltliche Platzkonzerte vor dem Rathaus.

Das Bullerjahn-Lied hatte folgenden Text, den man sich auf zwei konkurrierende Studentengruppen verteilt vorstellen muss, also die Bullerjahn- und die Meyer-Partei. Für Bullerjahn erhoben vor allem die Brunsvigen ihre Stimme. Sie ließen den „Herrn Direktor Bullerjahn“ gern in ihrem Verkehrslokal „Deutscher Garten“ (nach seinem Wirt auch „Zum Kayser“ genannt) auftreten, am liebsten zeitgleich mit den Konzerten der Regimentskapelle. Die poetische Qualität dieser Zeilen sei hier nicht weiter untersucht.

Herr Direktor Bullerjahn, Bullerjahn ist da!

Herr Direktor Bullerjahn, Bullerjahn, Bullerjahn, Herr Direktor Bullerjahn, Bullerjahn ist da!

Ist das nicht der wunderschöne Meyer? Ja, das ist der schöne Meyer!

Herr Direktor Bullerjahn ist da!

Diesen Liedtext und die Geschichte dazu verzeichnet das Restaurant Bullerjahn auf seiner Homepage. Auch das weitere Schicksal Bullerjahns ist dort kurz erwähnt – doch man braucht schon mehr Informationen, um die Bedeutung dieses Musikers über seine vierjährige Göttinger Episode hinaus einschätzen zu können.

Geboren am 13. November 1856 in Berlin, erhielt Rudolf Bullerjahn frühzeitig Violinunterricht in seiner Vaterstadt bei Heinrich de Ahna, studierte Komposition und Dirigieren und besuchte später die Violin-Meisterklasse von Joseph Joachim.

Heinrich de Ahna gehört wie Joseph Joachim zu den bedeutendsten Geigern in Deutschland im ausgehenden 19. Jahrhundert, er war zweiter Geiger in Joachims international berühmten Streichquartett, wurde 1869 Konzertmeister der königlichen Kapelle in Berlin und bekleidete eine Violinprofessur an der königlichen Hochschule für Musik in Berlin, deren Gründungsrektor Joachim war.

Zunächst wirkte Bullerjahn in Orchestern in Berlin und Sondershausen. Die Dirigentenlaufbahn schlug er erst auf den Rat von Hans von Bülow ein, unter dem Bullerjahn 1882 in Meiningen als Solist gespielt hatte. Bülow war einer der führenden Dirigenten Deutschlands, der unter anderem die Uraufführung von Richard Wagners „Tristan und Isolde“ in München geleitet hatte. Als der Göttinger Musikdirektor August Ferdinand Schmacht, erster Dirigent der 1862 eingerichteten Göttinger Stadtmusik, 1886 nach längerer Krankheit starb, wurde seine Stelle neu ausgeschrieben. Aus einer großen Zahl von Bewerbern wählte die Stadt Göttingen Bullerjahn zum Nachfolger. Er trat sein Amt am 1. Juli 1886 an. Bald führte er das Orchester auf ein deutlich besseres musikalisches Niveau als Schmacht am Ende seiner Amtszeit, wie die Zeitungsberichte ahnen lassen. Ein Rezensent war 1888 des Lobes voll über die „sauberste Correctheit in allem rein Technischen, spielende Überwindung aller Schwierigkeiten, die in den modernen Compositionen so reichlich angehäuft sind, vollkommene Praecision in allen Einsätzen, wohltuende Reinheit in den Streichinstrumenten“. In diesem Konzert standen außer Webers „Euryanthe“-Ouvertüre die dritte Symphonie „Im Walde“ von Joachim Raff auf dem Programm, dazu Variationen von Karl Zuschneid und die Ouvertüre zu „Benvenuto Cellini“ von Hector Berlioz.

Bullerjahns Programme waren bisweilen ausgesprochen bunt, sie reichten an einem Abend von Beethoven über Wagner, Mendelssohn und Liszt bis zu leichter Kost wie der Marsch-Polka „Ein flotter Studio“ von Philipp Fahrbach und dem Walzer „Lenzträume“ aus Bullerjahns eigener Feder. Zu den gedruckten Kompositionen Bullerjahns gehört eine Konzert-Polka „Etwas für die Aelteste“ für Kontrabass mit Orchester op. 53 und – zum 150-jährigen Jubiläum der Göttinger Universität 1887 – der „Jubel-Fest-Marsch“ op. 74. Bild 08

Vier Jahre lang leitete Bullerjahn die Stadtkapelle. Die Mindeststärke des Orchesters lag bei seinem Dienstantritt bei 25 Musikern, die aber nicht bei der Stadt angestellt waren, sondern, wie erwähnt, aus den Konzerteinnahmen finanziert werden mussten. Und das war von Anfang an ein Problem. In einem „Kassenbuch“ hat Bullerjahn Einnahmen und Ausgaben pro Saison gegenübergestellt. Das ergab in seinem ersten Dienstjahr ein Defizit von rund 6000 Mark, in den beiden folgenden sogar jeweils über 8000 Mark, in Summe mehr als 22 000 Mark, die Bullerjahn aus seinem eigenen Vermögen zuschoss. Die Musikergehälter lagen bei 75 bis maximal 100 Mark pro Monat, Bullerjahn selbst bezog ein Gehalt von 125 Mark pro Monat.

Das Defizit hätte man nur mit größeren Einnahmen verringern können – dafür aber war die Konkurrenz auf dem Markt, siehe „wunderschöner Meyer“, zu stark – oder durch Verringerung der Kosten, etwa durch Verpflichtung von Lehrlingen anstelle von fertigen Musikern. Das wiederum hätte die Qualität des Orchesters gemindert, was Bullerjahn auf keinen Fall wollte. Daraus zog er 1890 die Konsequenzen. Er kündigte seine Stelle zum Juni des Jahres, um nach Russland zu gehen. Die Angabe Günther Meinhardts in seinem Buch „Bullerjahn. Alt Göttinger Studentenanekdoten“ (Göttingen 1974), Bullerjahn sei in Göttingen aus künstlerischen Gründen gescheitert und habe deshalb in Deutschland keine Anstellung mehr erhalten, lässt sich aus den vorhandenen Quellen nicht belegen, wie schon Burkhard Egdorf in seinem Buch „Von der Stadtmusik im 19. Jahrhundert bis zur Gründung des Göttinger Symphonie-Orchesters“ (Göttingen 1989) überzeugend dargelegt hat. Die Stadt Göttingen zeigte sich bei Bullerjahns Weggang übrigens ausgesprochen knauserig: Dem, der aus eigener Tasche seinen Musikern mehr als 20 000 Mark bezahlt hatte und dadurch „fast gänzlich vom Gelde entblößt“ war, stellte sie für die restlichen Zahlungen an die Musiker und seinen Umzug 300 Mark zur Verfügung.

1891 übersiedelte Bullerjahn nach Moskau. Der Bullerjahn-Artikel in der Enzyklopädie „Musik in Geschichte und Gegenwart“ skizziert seine weitere Karriere: „Im selben Jahr konzertierte er in Petersburg und in anderen Städten Russlands. 1892 und 1902/03 unternahm er Konzertreisen nach Amerika. 1897 gründete er die Sommer-Symphonie-Konzerte in Kiew. Berühmt wurde Bullerjahn durch seine Interpretationen der Werke von Johannes Brahms und Richard Strauss sowie tschechischer und russischer Musik. Unter seiner Leitung wurden viele Kompositionen russischer Komponisten (u. a. Sergej Rachmaninows) uraufgeführt.“ Etwas genauer beschreibt die russische Wikipedia die Biografie Bullerjahns, der sich in Russland Bullerian schreibt. Dort ist zu lesen: „Ab 1890 lebte und arbeitete Bullerian hauptsächlich in Russland.1891 dirigierte er in Libau [Liepāja, Stadt in Lettland, nicht Lieben, wie es im Buch von Egdorf heißt], dann in Warschau und ließ sich in Moskau nieder. Er dirigierte Sommerkonzerte im Zoologischen Garten, im Sokolniki-Park, in der Eremitage usw., leitete die Moskauer Liedertafel, mit der er als Dirigent nach St. Petersburg, Helsinki, Odessa, Charkow, Riga usw. tourte. Die Liedertafel war eine Chorgemeinschaft der deutschen Kolonie in Moskau. http://www.bibliophika.ru/book.php?book=3022">Bild 09

1897 wurde er nach Kiew eingeladen. Er leitete dort nach dem Tod von Stanislav Blumenfeld dessen Musikschule und dirigierte auch die Sommerkonzerte. 1902 machte er eine Konzertreise durch die USA, 1910 wirkte er in Brüssel, Er förderte Werke von Johannes Brahms und Antonín Dvořák in Russland, dirigierte die russische Erstaufführung von Brahms Ein deutsches Requiem. Seine Eigenart, auswendig ohne Partitur zu dirigieren, machte in der Moskauer Öffentlichkeit seinen starken Eindruck.“ Gestorben ist Bullerjahn am 7. Januar 1911 (nach dem alten russischen Kalender am 25. Dezember 1910) in Moskau. Die Moskauer Liedertafel, die im September 1911 ihr 50-jähriges Bestehen feierte, ehrte ihren verstorbenen Dirigenten mit einer Kranzniederlegung am Grabe. http://www.bibliophika.ru/book.php?book=3022">Bild 10 / http://www.bibliophika.ru/book.php?book=3022">Bild 11 / http://www.bibliophika.ru/book.php?book=3022">Bild 12

Auch Bullerjahns Sohn Hans (1885-1948) war Musiker Bild 13. Er erhielt in Moskau und Kiew seinen ersten Klavierunterricht. Von 1903 bis 1905 lebte er in Warschau, um dort bei Alexander Michalowski (Klavier) und Zygmunt Noskowski (Komposition) zu studieren, rundete später seine Studien in St. Petersburg, Brüssel und Berlin ab und wurde 1915 für seine 2. Symphonie mit dem Mendelssohn-Preis ausgezeichnet. Sein Mit-Preisträger in diesem Jahr war der Pianist Wilhelm Kempff. 1927 gründete er das Bullerian-Kammer-Orchester in Berlin und war von 1931 bis 1945 Dirigent des Radio-Symphonie-Orchesters in Berlin. In seinen zahlreichen Kompositionen stand Hans Bullerian stilistisch Nikolai Rimski-Korsakow, Richard Strauss und Max Reger nahe. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er auf der „Schwarzen Liste“ der US-Militärregierung geführt und für den Rundfunk der sowjetischen Besatzungszone gesperrt, weil er bereits 1932 in die NSDAP eingetreten war, in leitender Funktion der Fachschaft Komponisten in der Reichsmusikkammer angehört und zahlreiche „systemkonforme Kompositionen“ (Wikipedia) geschrieben hatte.

Hans’ jüngerer Bruder Eddy (1886-1943) Bild 14 absolvierte nach anfänglicher Ausbildung beim Vater ein Studium als Violinist in St. Petersburg bei Leopold Auer, dem Widmungsträger von Tschaikowskys Violinkonzert. Er konzertierte erfolgreich in Russland und anderen Ländern und wirkte 1914/15 in Estland, zunächst in Tartu im Vanemuine Symphonie-Orchester, dann als Konzertmeister im Orchester des Estnischen Theaters in Tallinn. Später übersiedelte er nach Deutschland und kehrte an den Wirkungsort seines Vaters zurück. Er wurde Erster Konzertmeister des Städtischen Orchesters in Göttingen. Sein 1933 geborener Sohn Wolfram Bullerjahn war ebenfalls Geiger. Er trat 1962 in das Göttinger Symphonie Orchester (GSO) ein, dem er bis zu seinem Tod im Jahr 1995 angehörte. Christian Simonis, Chefdirigent des GSO und Generalmusikdirektor, regte an, am Wohnhaus von Rudolf Bullerjahn in der Weender Straße 52 eine Gedenktafel anzubringen. Das geschah im Jahre 2002, als das GSO sein 140-jähriges Bestehen feierte. Bild 15

2004 hat das GSO in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro Göttingen im Ratskeller die Bullerjahn-Tradition wieder aufleben lassen: bei einem Abend mit Studentenliedern, gesungen – nicht gegrölt – vom Vokalensemble „Irmtraut und die sieben Zwerge“: Irmtraut Walloschke, Christian Körber, Dominik Wippler, Tobias Broda, Christian Albert, Christian Kühn, Jens Wortmann und Henrich Achenbach. Begleitet wurden die Choristen von einem Bläserquintett des Göttinger Symphonie Orchesters mit Birte Simon (Flöte), Matthias Weiss (Oboe), Manfred Hadaschick (Klarinette), Ömür Kazil (Fagott) und John G. Feider (Horn). Bild 16 Neben der Gesangsbegleitung komplettierte das Quintett das Programm mit Instrumentalstücken von Johann und Josef Strauß, Josef Gung’l sowie dem Jubel-Fest-Marsch von Rudolf Bullerjahn. Das Bullerjahn-Lied können Sie hier hören, den Jubel-Fest-Marsch hier. Bild 17 Dieser „leise“ Bullerjahn-Abend war so erfolgreich, dass er in ähnlicher Form 2006, 2008 und 2010 wieder aufgenommen wurde.

| Die CD "Herr Direktor Bullerjahn" ist an der Theke des Restaurants Bullerjahn zum Preis von 5 Euro erhältlich. |